Une équipe de chercheurs du Service d'Astrophysique (SAp) du CEA-DAPNIA et de l'Ecole Normale Supérieure (ENS/LERMA) de Paris vient de mettre en évidence des mouvements d’effondrement gravitationnel à grande échelle dans un amas de proto-étoiles en formation. En combinant à la fois observations dans le domaine millimétrique, modélisations et simulations numériques, les chercheurs ont montré comment un nuage de gaz en effondrement se fragmente en un amas de proto-étoiles et permet la formation d'étoiles massives. Ces résultats, qui constituent une première, permettent de mieux comprendre les conditions de la formation des étoiles en amas. Ils sont publiés dans le dernier numéro de la revue Astronomy & Astrophysics de mars 2007.

La formation des étoiles en amas

Il est maintenant établi que la grande majorité des étoiles de notre Galaxie ne se forme pas de manière isolée mais en groupes ou en amas. C'est ce qu'ont montré ces quinze dernières années de nombreuses études de régions galactiques de formation d'étoiles menées avec des caméras dans l'infrarouge entre 2 μm et 15 μm. Cependant, les observations dans l’infrarouge ne donnent la plupart du temps accès qu’à des étoiles jeunes déjà formées et ayant acquis l’essentiel de leurs masses. Pour comprendre le processus de formation stellaire en amas, il est nécessaire d'étudier des stades d’évolution plus précoces, c’est à dire des proto-amas peuplés de coeurs denses pré-stellaires et de proto-étoiles très jeunes en train d’accréter leurs masses finales. Ces objets sont trop froids et trop enfouis pour émettre un rayonnement intense aux longueurs d'onde visibles et infrarouges et ne sont bien observables que depuis quelques années dans les domaines millimétrique et submillimétrique. C'est ce qui vient d'être effectuer sur le proto-amas d’étoiles NGC 2264-C.

|

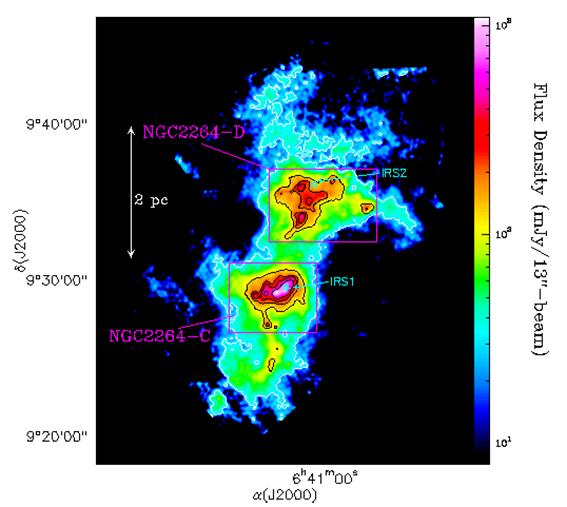

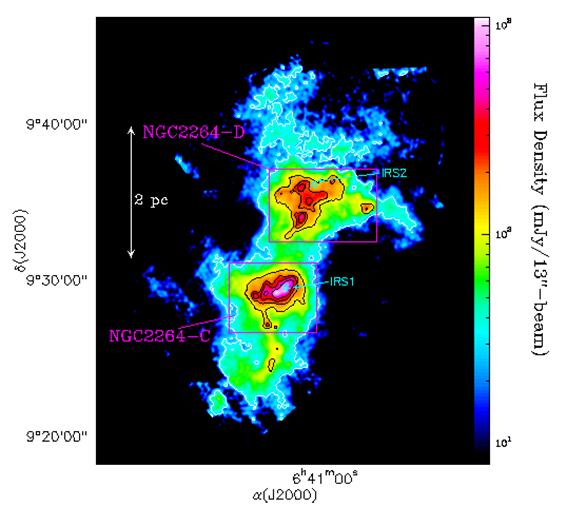

Mosaïque de l'émission continuum des poussières à 1.2mm du nuage moléculaire NGC 2264 (Mon OB1) obtenue avec la caméra de bolomètres MAMBO sur le télescope de 30m de l'IRAM. Une trentaine de condensations pré-stellaires ou proto-étoiles de « Classe 0 », de masses comprises entre ~3 et ~50 masses solaires sont identifiées dans cette région. Elles sont groupées en 2 proto-amas autour des sources infrarouges IRS1 (NGC 2264-C) et IRS2 (NGC 2264-D). cliquer pour agrandir, crédit CEA. |

Observations, modélisation et simulation numérique

NGC 2264-C est un proto-amas d’étoiles situé dans le complexe moléculaire NGC 2264 (Mon OB1), à une distance d'environ 2400 années-lumière de notre Soleil. Les chercheurs ont observé ce proto-amas avec le télescope de 30m de l'IRAM et l'interféromètre du plateau de Bure (PdBI) dans différentes raies moléculaires millimétriques ainsi qu'en continuum millimétrique. Ces deux informations donnent accès respectivement aux mouvements dans la région observée et à la quantité de poussières.

L'analyse du profil des raies d'émission observées a permis de mettre en évidence des mouvements d'effondrement de matière pour des régions allant de 3000 UA (1 UA = 150 milions de kilomètres) à 200 000 UA. A partir de ces données, un modèle relativement simple a pu être bâti où le nuage de gaz qui s'effondre possède une forme ellipsoïdale dont l'axe principal est défini par plusieurs coeurs denses, remarquablement alignés dans le cas de NGC 2264-C. En faisant varier l'angle d'inclinaison du nuage par rapport à la ligne de visée les scientifiques ont pu rendre compte de manière satisfaisante des observations.

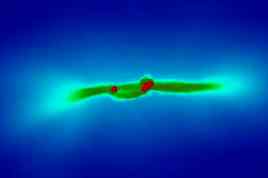

Afin de tester la validité physique de ce modèle, les scientifiques ont ensuite confronté les observations avec des simulations hydrodynamiques qui modélisent l’évolution d’un nuage de gaz de 1000 masses solaires et de forme ellipsoïdale au cours de son effondrement gravitationnel. Les résultats montrent que les simulations et observations sont en très bon accord avec les observations (voir film ci-dessous).

|

Simulation hydrodynamique (film format mpeg, 345 Ko) (crédit CEA/ENS). |

Le très bon accord trouvé entre les simulations hydrodynamiques et les observations suggère fortement que NGC 2264-C est effectivement en effondrement le long de son axe principal et que les coeurs qui le composent sont entraînés vers le centre du proto-amas par ce mouvement d’effondrement à grande échelle.

La formation stellaire déclenchée à toutes les échelles dans l’Univers est une thématique qui intéresse tout particulièrement les astronomes aujourd’hui. Elle est à ce titre l'un des objectifs scientifiques majeurs de l'observatoire du rayonnement infrarouge et submillimétrique HERSCHEL dont le lancement est prévu pour mi-2008. Cette thématique est également une priorité pour les observations au sol à plus haute résolution angulaire avec la caméra de bolomètres ArTéMiS qui est développée au SAp pour le radio télescope APEX au Chili.

Contacts : ,

voir aussi le dossier complémentaire: "Les premiers stades de la formation stellaire en amas" (mars 2007)

"Probing the formation of intermediate- to high-mass stars in protoclusters II. Comparison between millimeter interferometric observations of NGC 2264-C and SPH simulations of a collapsing clump" N. Peretto, P. Hennebelle and P. André, 2007, article à paraître dans la revue Astronomy and Astrophysics (télécharger ce document, fichier pdf - 900Ko)

"Probing the formation of intermediate- to high-mass stars in protoclusters: A detailed millimeter study of the NGC 2264 clumps" N. Peretto, P. André, 2007 and A. Belloche, article à paraître dans la revue Astronomy and Astrophysics (télécharger ce document, fichier pdf - 990Ko)

pour en savoir plus:

| L'effondrement et la rotation des proto-étoiles (13 juin 2003) | |

| Au coeur de la formation des étoiles (dossier, 8 février 2001) |

| L'enfance des étoiles (25 septembre 1998) |

voir aussi:

Rédaction: Philippe André, Nicolas Poretto - Christian Gouiffès

• Structure et évolution de l'Univers › Planètes, formation et dynamique des étoiles, milieu interstellaire

• Le Département d'Astrophysique // UMR AIM (DAp)

• Laboratoire de Formation des Etoiles et du Milieu Interstellaire