Actualités 2024

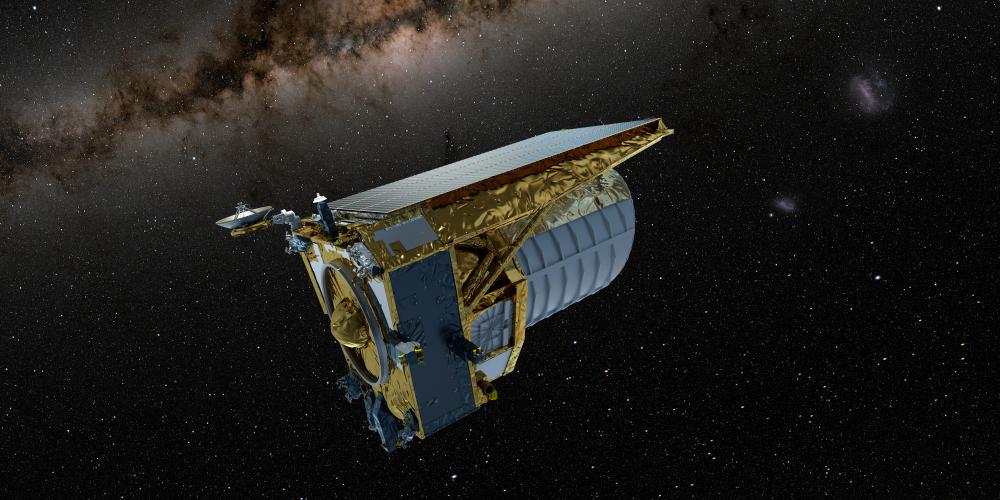

Le Consortium Euclid a décerné le prix Euclid STAR 2024, catégorie Scientifique Senior, à Jean-Charles Cuillandre, chercheur au Département d'Astrophysique (DAp) de l'IRFU du CEA Paris-Saclay, pour son pipeline spécifique qui a permis de générer les magnifiques images publiques « Early Release Observations » (ERO) d'Euclid, vues par des milliards de personnes, et amorcer le début de l'exploitation scientifique des données.

La collaboration Euclid publie aujourd’hui cinq articles de référence de la mission et dix articles scientifiques basés sur les premières images qui furent dévoilées au public en novembre 2023, et les nouvelles images présentées aujourd’hui par l’ESA.

Cette phase d’observations préliminaires menée l’automne dernier donne un aperçu des performances exceptionnelles du télescope. Les premiers articles scientifiques révèlent d’ores-et-déjà la découverte de planètes errantes nouvellement nées, la richesse de la population d'amas globulaires autour des galaxies voisines, la découverte de nouvelles galaxies naines à faible brillance de surface dans un amas de galaxies voisin, la distribution de la matière noire et de la lumière intra-amas dans les amas de galaxies, ou encore de dizaines de galaxies massives datant d’une époque où l’Univers n’avait que 5% de son âge actuel.

En parallèle de ces 15 articles, l’ESA dévoile aujourd’hui cinq nouvelles images basées sur ces observations qui permettent une fois de plus de contempler la finesse des images de Euclid, et sa capacité à observer toutes les échelles de l'Univers depuis le domaine optique jusqu’au proche infra-rouge sur un vaste champ de vue, plus de deux fois la surface de la pleine Lune.

Le CEA joue un rôle majeur dans l’ensemble de la mission au sein de la collaboration Euclid, depuis la conception et réalisation, jusqu’à son exploitation scientifique qui va se dérouler sur les six prochaines années. Le CEA est également très impliqué dans ce programme de validation scientifique du télescope mis en place par l’ESA. Jean-Charles Cuillandre, astronome au département d’astrophysique du CEA-Irfu, a analysé ces premières données scientifiques transmises par Euclid pour, d’une part, créer les images couleur mais aussi, permettre leur exploitation scientifique. Il est coauteur des 10 articles scientifiques relatant les premières découvertes, dont 2 en tant que premier auteur, l’un portant sur l’amas de galaxie de Persée et l’autre sur le traitement des images.

La Royal Astronomical Society a annoncé aujourd'hui que leur prestigieux Group Achievement Award a été décerné à l'équipe internationale qui a développé l'instrument Mid InfraRed (MIRI) pour le télescope spatial James Webb (JWST). Ce prix récompense l'impressionnante réussite de l'équipe, qui a su mener à bien un projet international aussi long et complexe, ainsi que permettre des résultats scientifiques impressionnants émergeant de MIRI.

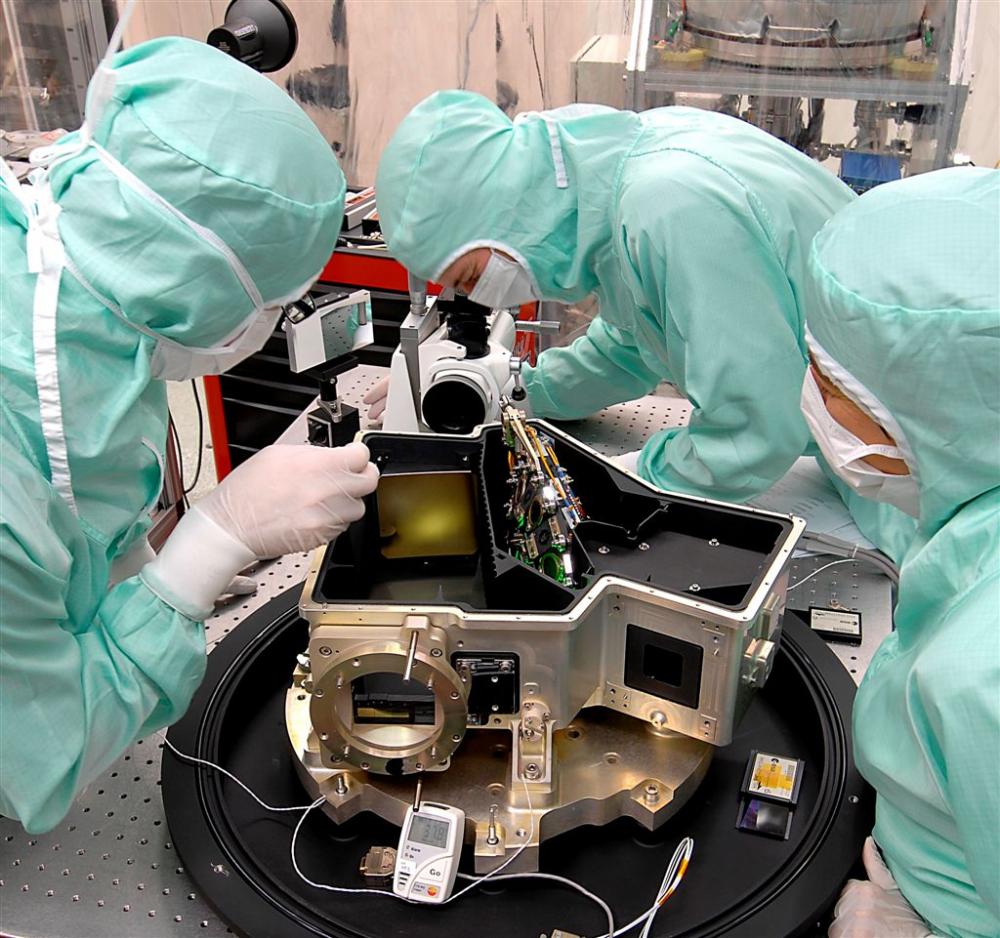

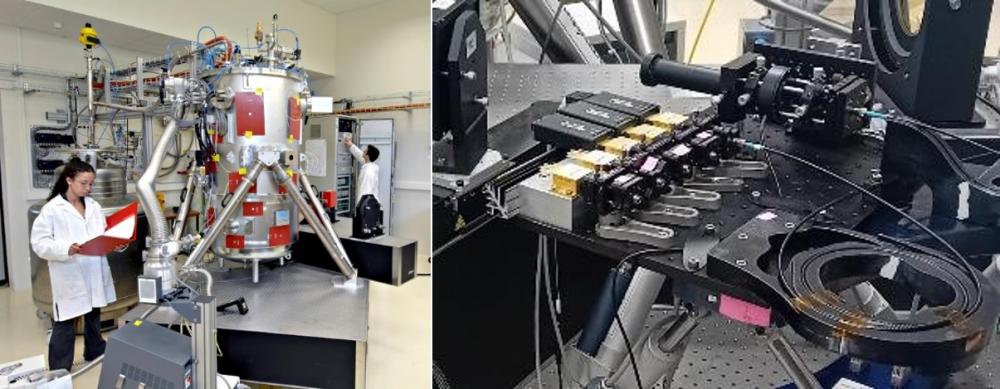

MIRI est le fruit d’une collaboration entre l’Europe et les Etats-Unis d’Amérique (figure 2). L’équipe qui a conçu et développé l’instrument MIRI du JWST, a été dirigé par Gillian Wright du Royal Observatory of Edimburgh (ROE) et de George Rieke de l’Université d’Arizona. MIRI, seul instrument du télescope spatial à travailler dans l’infrarouge moyen, entre 5 et 28 microns, est formé d’un spectrographe, MRS (MIRI medium-resolution spectrometer), et d’un imageur, MIRIm (figure 1). Sous l'égide du CNES, le département d'astrophysique du CEA-Irfu, fort d'une expertise étendue dans le domaine de l'infrarouge moyen depuis les années 1980, a assuré la maîtrise d’œuvre de MIRIm.

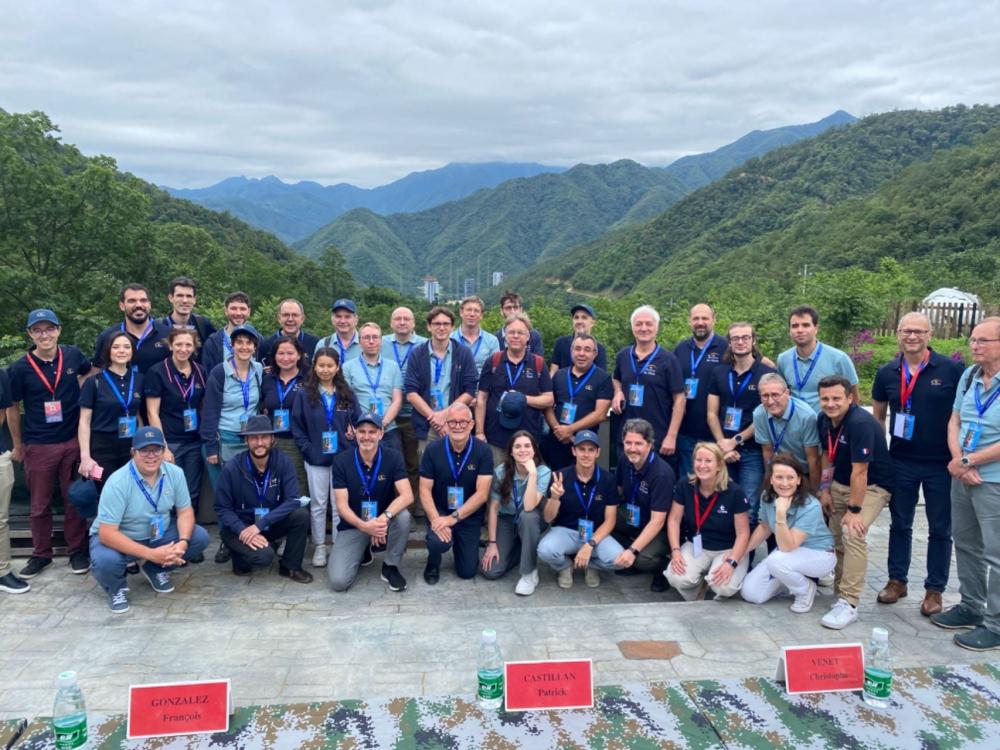

Samedi 22 juin à 9h, la fusée chinoise Long Marche 2C a décollé depuis la base de lancement de Xichang, dans la province du Sichuan en Chine, avec à son bord le satellite Franco-Chinois Svom (Space Variable Object Monitor). Quelques minutes après, Svom s’est positionné en orbite basse à une altitude de 650 km. Il est maintenant paré pour commencer sa phase de démarrage qui va durer plusieurs mois afin de démarrer l’exploitation scientifique dès le mois d’octobre.

communiqué de presse CEA/CNES/CNRS

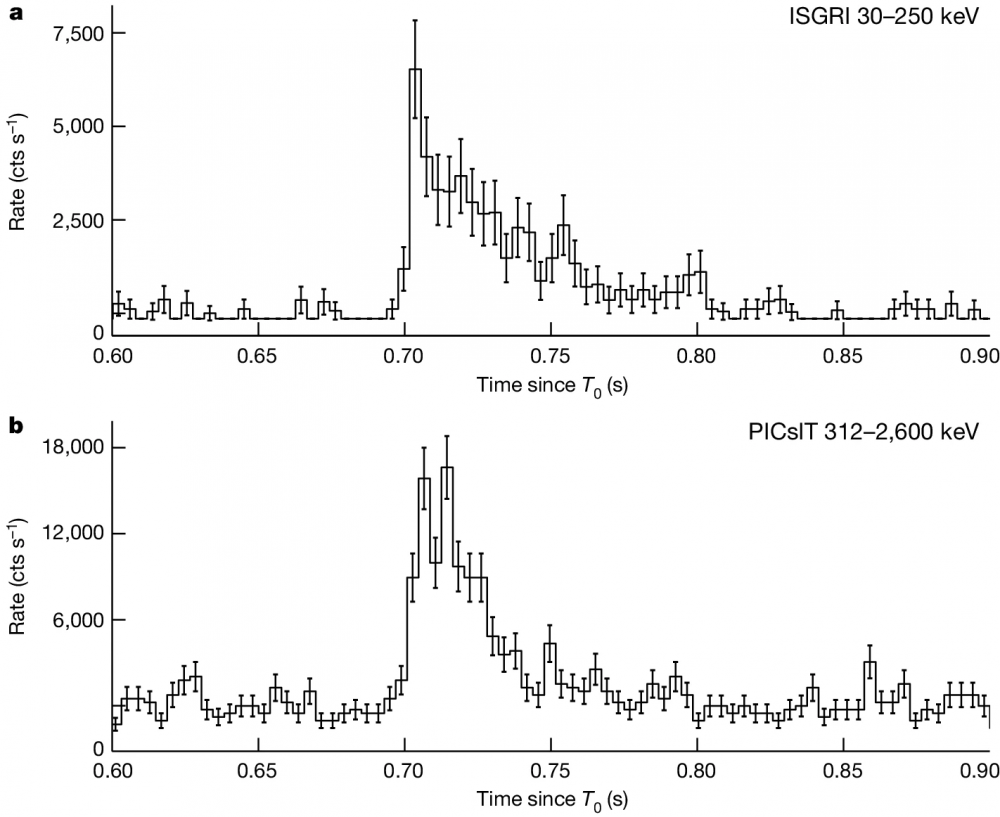

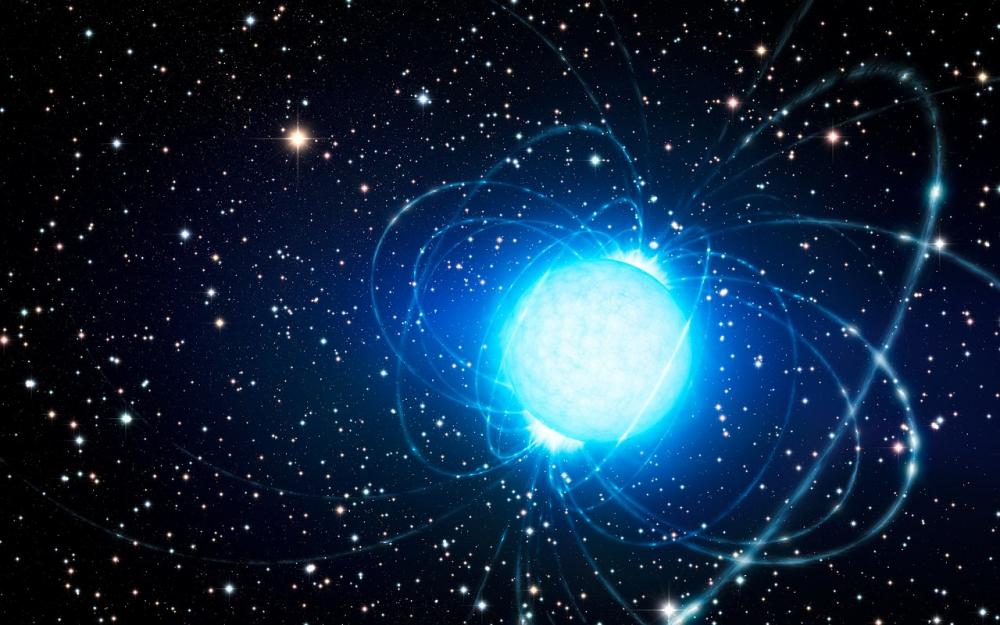

Le premier magnetar extragalactique découvert par INTEGRAL! Un événement transitoire unique a été détecté par le satellite INTEGRAL: jusqu’à présent le magnetars, étoiles à neutrons au champ magnétique hyper puissant, n’étaient connus que dans notre galaxie. INTEGRAL, avec l’aide de XMM et d’observatoires au sol, a découvert un magnetar dans la galaxie M82!

Retour sur la détection de ce "giant flare" seulement le 4ème en 50 ans d’observations! (article publié Nature)

Pendant que le satellite de l’ESA INTEGRAL était en train d’observer la région de l’amas de galaxies de la Vierge en Novembre 2023, le télescope IBIS/ISGRI a soudainement détecté un signal gamma très bref, d’une durée d’un dixième de seconde (fugure ci contre). Grâce au INTEGRAL Burst Alert Sytem (IBAS), qui analyse les données d’ISGRI en temps réel au centre de données d’INTEGRAL (ISDC), une alerte a été émise seulement 13 secondes après l’évènement et les astronomes d’astreinte, dont Diego Götz du DAp, ont rapidement réalisé que cet évènement énergétique était associé à la galaxie M82.

La question qui s’est posée par la suite était : quel est la nature de l’objet à l’origine de l’impulsion gamma. Est-ce un sursaut gamma court (issu de la coalescence de deux étoiles à neutrons) ou bien un giant flare d’un magnetar (étoile à neutrons avec un champ magnétique très élevé) ?

Les magnétars sont des étoiles à neutrons arborant les champs magnétiques les plus intenses observés dans l’Univers. Pour s’atteler à la question encore ouverte de l’origine de ces champs magnétiques extrêmes, un scénario a été proposé par une équipe du Département d’Astrophysique (DAp) du CEA Saclay faisant appel au mécanisme dynamo de Tayler-Spruit, provoqué par la matière qui retombe sur la jeune étoile à neutrons après l’explosion en supernovae. L’équipe de scientifiques avait montré en 2022 par une analyse analytique que ce type de dynamo pouvait expliquer l’intensité du champ magnétique des magnétars. Dans cette nouvelle étude, l’équipe confirme ce résultat grâce à des simulations numériques tridimensionnelles. Cela aura de grandes répercussions sur la compréhension de l’origine des champs magnétiques, non seulement pour les magnétars, mais aussi pour l’évolution stellaire où le même mécanisme dynamo pourrait être à l’œuvre.

Cette nouvelle étude a été publié dans le journal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

L’univers énergétique d’XMM-Newton s’associe à la vision du ciel du satellite Euclid. Mille heures d’observations en rayons X, sur une région grande comme 40 fois la lune, viendront compléter les études multi-longueur d’onde sur l’évolution cosmique des amas de galaxies. Une association déterminante pour contraindre les scénarios cosmologiques et révéler la nature de l’énergie sombre.

La Royal Astronomical Society a annoncé aujourd'hui que leur prestigieux Group Achievement Award a été décerné à l'équipe internationale qui a développé l'instrument Mid InfraRed (MIRI) pour le télescope spatial James Webb (JWST). Ce prix récompense l'impressionnante réussite de l'équipe, qui a su mener à bien un projet international aussi long et complexe, ainsi que permettre des résultats scientifiques impressionnants émergeant de MIRI.

MIRI est le fruit d’une collaboration entre l’Europe et les Etats-Unis d’Amérique (figure 2). L’équipe qui a conçu et développé l’instrument MIRI du JWST, a été dirigé par Gillian Wright du Royal Observatory of Edimburgh (ROE) et de George Rieke de l’Université d’Arizona. MIRI, seul instrument du télescope spatial à travailler dans l’infrarouge moyen, entre 5 et 28 microns, est formé d’un spectrographe, MRS (MIRI medium-resolution spectrometer), et d’un imageur, MIRIm (figure 1). Sous l'égide du CNES, le département d'astrophysique du CEA-Irfu, fort d'une expertise étendue dans le domaine de l'infrarouge moyen depuis les années 1980, a assuré la maîtrise d’œuvre de MIRIm.

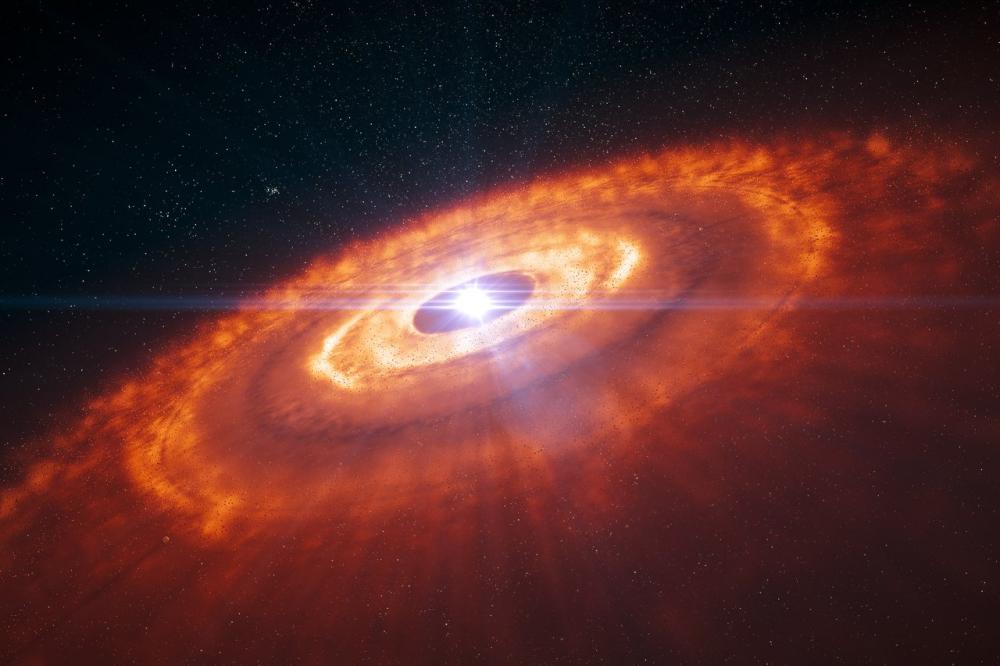

Une équipe de théoriciens du Département d’Astrophysique (DAP) du CEA, travaillant au sein du Laboratoire de Modélisation des Plasmas Astrophysiques (LMPA), a réalisé des simulations à l’aide des supercalculateurs du CEA, dans le but de comprendre la formation des étoiles et des disques protoplanétaires. Des mois de calcul ont permis d’atteindre des résolutions jamais atteintes auparavant, révélant de nouveaux détails sur la formation de ces objets.

Ces simulations apportent deux résultats majeurs : les protoétoiles sont turbulentes dès leur naissance et les disques protoplanétaires se forment à partir de matériel éjecté par la surface de l’étoile.

Ces résultats ont été publiés dans le journal Astronomy & Astrophysics : The birth and early evolution of a low-mass protostar et Formation of low-mass protostars and their circumstellar disks.

METIS est un instrument de première génération de l’ELT, l’Extremely Large Telescope actuellement en construction dans le désert d’Atacama au Chili et qui verra sa première lumière en 2028. L’Irfu est impliqué sur cet instrument depuis 2018. En 2021, 14 cryomécanismes qui actionneront une douzaine de systèmes optiques sur l’instrument METIS ont été livrés. METIS est composé de deux unités distinctes : l’une pour la spectroscopie, l’autre pour l’imagerie. Cette dernière contient des coronographes basés sur des masques de phase. Les performances des masques conçus par l’Université de Liège ont été optimisées grâce aux mesures effectuées sur le banc optique du département d’astrophysique dédié à l’imagerie infrarouge. En avril 2024, après 6 mois de tests et d’optimisation des performances, les trois masques pour la coronographie en bande N (7.5-13.5µm) ont été livrés au consortium METIS. Ils seront prochainement intégrés à l’instrument, qui rentre en 2024 dans sa phase de fabrication.

La NASA a récemment décerné le Silver Group Achievement Award à 232 experts mondiaux pour leur contribution à la mise en service du télescope spatial James Webb (JWST). Ces experts ont travaillé 24 heures sur 24 pendant les six mois du commissioning. Leur travail acharné a permis d'obtenir pour tous les instruments des performances finales surpassant les spécifications initiales. Parmi cette équipe, on compte six Français, dont quatre appartiennent au Département d'Astrophysique de l’Irfu du CEA Paris-Saclay.

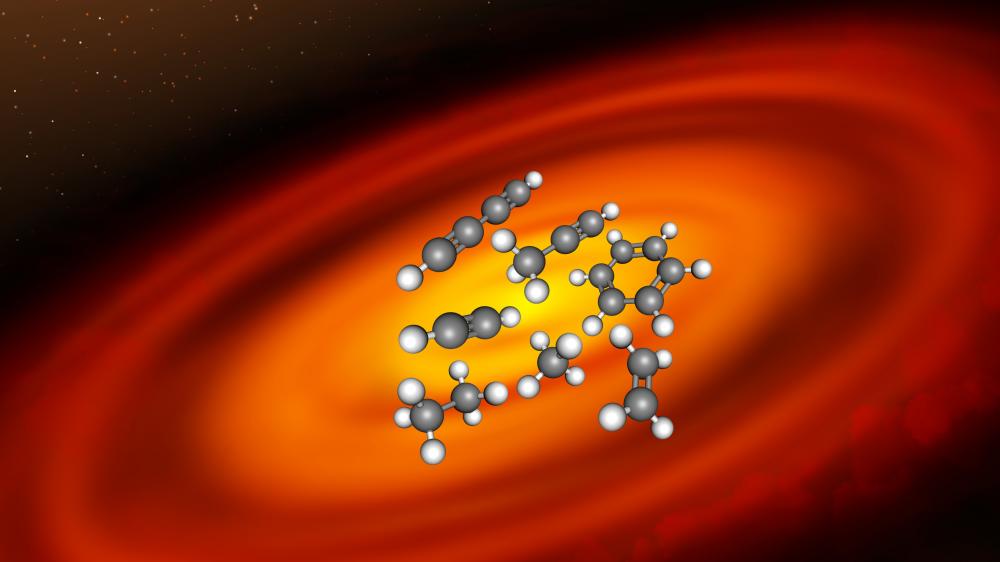

Une équipe de recherche internationale, impliquant des scientifiques du CEA, vient de révéler la composition chimique d'un disque de matière en rotation autour d'une jeune étoile où se forment de nouvelles planètes. Les résultats révèlent le plus grand nombre de molécules carbonées jamais observées dans un tel disque, dont certaines détectées pour la première fois en dehors de notre système solaire. Ces découvertes ont des implications sur la composition potentielle des planètes en formation autour de cette étoile. Ces résultats, publiés dans la revue Science le jeudi 6 juin, ont été obtenus dans le cadre du programme temps garanti de l'instrument MIRI, développé par un consortium de laboratoires en Europe et aux Etats-Unis.

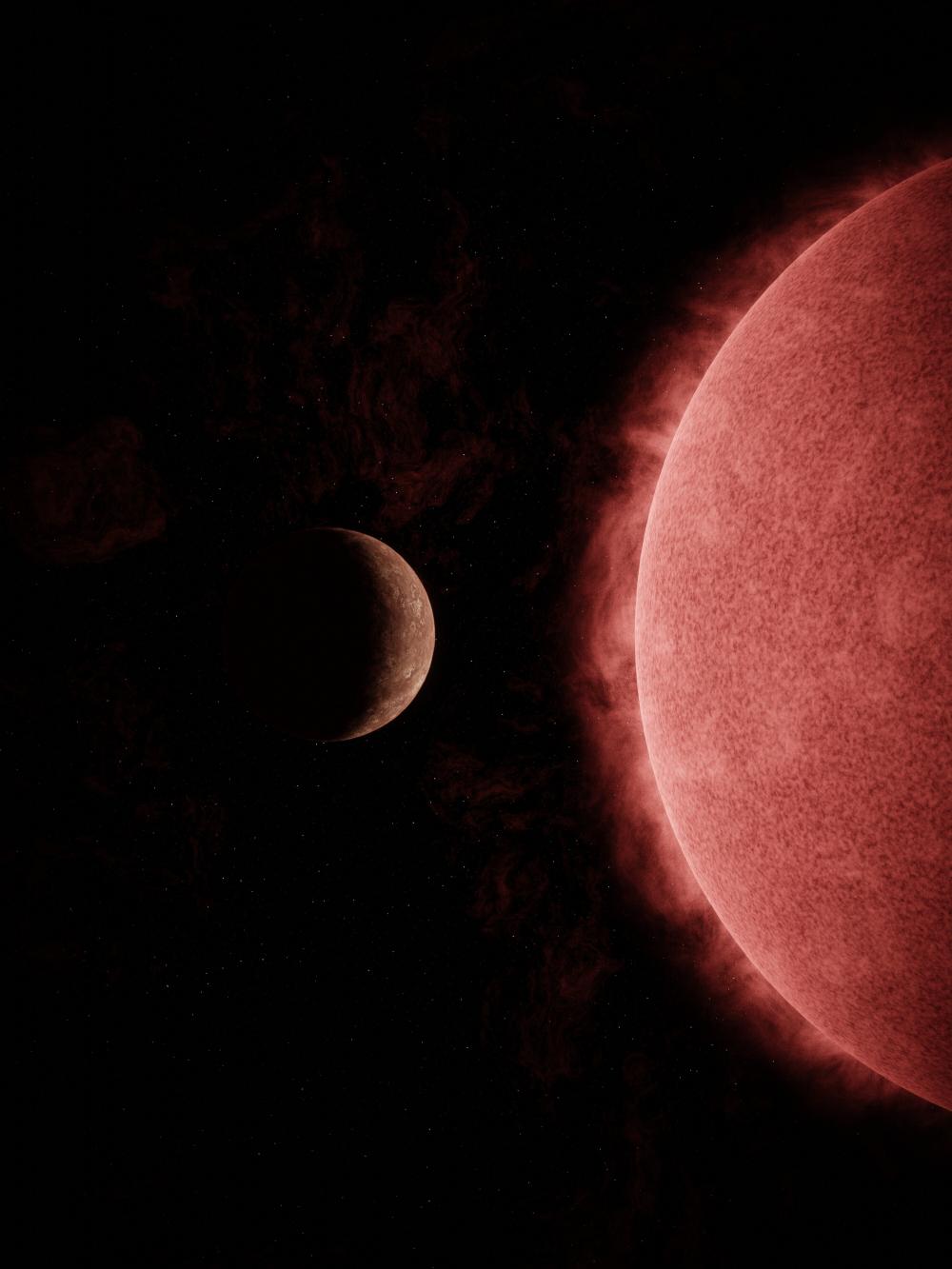

Bien que nettement plus fréquentes dans l’Univers, les étoiles naines ultra froides demeurent encore très mal comprises en raison de leur faible luminosité. Par conséquent, notre compréhension de leur population planétaire demeure limitée, alors qu'elles représentent une fraction importante des planètes de notre Voie lactée. C'est dans ce contexte que le programme SPECULOOS a été développé, visant à explorer les exoplanètes autour de ce type d'étoiles.

Grâce à ce programme, une équipe internationale de chercheurs, incluant le CEA, vient de découvrir une nouvelle planète : SPECULOOS-3 b. De la taille de la Terre, elle orbite autour de la naine ultra froide SPECULOOS-3, située à 55 années-lumière. Cette découverte constitue le deuxième système planétaire identifié autour de ce type d'étoile, après le célèbre système TRAPPIST-1, également détecté grâce à ce programme d'observation.

Les caractéristiques de SPECULOOS-3 b en font l'une des exoplanètes rocheuses les plus prometteuses pour une caractérisation détaillée par spectroscopie d'émission avec l'instrument MIRI du JWST. Sa sensibilité devrait fournir des contraintes significatives sur la composition atmosphérique, ou sa minéralogie de surface de la planète le cas échant.

Cette découverte a été publiée dans le journal Nature Astronomy

Une équipe internationale de chercheurs, dont fait partie le CEA, a utilisé le télescope spatial James Webb de la NASA pour cartographier la météo de la géante gazeuse chaude WASP-43 b.

Des mesures en infrarouge moyen obtenues avec l’instrument MIRI, combinées à des modèles climatiques 3D et à d’autres observations suggèrent la présence de nuages épais et denses du côté nuit, un ciel dégagé du côté jour, et des vents équatoriaux atteignant jusqu'à 8 000 km/h, mixant les gaz atmosphériques autour de la planète.

Cette étude démontre les avancées de la science des exoplanètes grâce aux capacités uniques du JWST à mesurer les variations de température et à détecter les gaz atmosphériques à des centaines d’année-lumière de nous.

Cette étude fait l’objet d’une publication dans la prestigieuse revue Nature Astronomy.

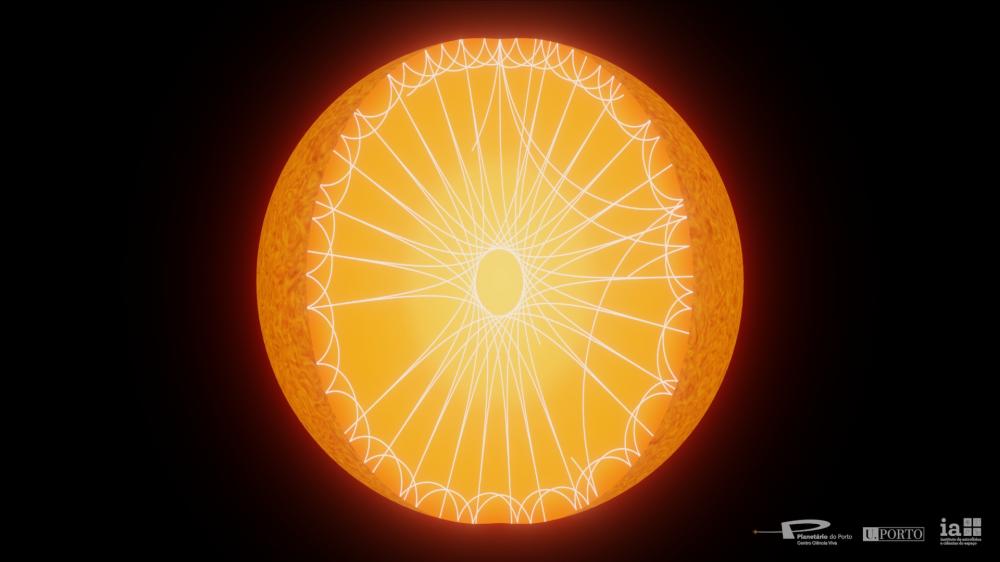

Une équipe internationale, dont fait partie le Département d’Astrophysique du CEA-Saclay, dirigée par l'Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), a utilisé l'un des spectrographes les plus avancés au monde pour détecter les plus petits "tremblements stellaires" jamais enregistrés dans une étoile naine orange, ce qui en fait l'étoile la plus petite et la plus froide observée à ce jour avec des oscillations solaires confirmées. Cette étude démontre que l’astérosismologie est une technique puissante pour étudier de telles étoiles, ouvrant de nouvelles perspectives dans notre compréhension de la physique stellaire et, par la même occasion, des exoplanètes.

Cette étude fait l’objet d’une publication dans le journal Astronomy & Astrophysics Letters : “Expanding the frontiers of cool-dwarf asteroseismology with ESPRESSO: Detection of solar-like oscillations in the K5 dwarf ε Indi”.

Le télescope spatial James Webb a réalisé un nouveau portrait de l'atmosphère de l'exoplanète WASP-39b, une "Saturne chaude" située à quelque 700 années-lumière. Après les premières observations en proche infrarouge en 2022, qui ont permis de révéler pour la première fois la présence de dioxyde de soufre (SO2) dans l'atmosphère d'une exoplanète, elle a été de nouveau observée en 2023, mais cette fois en infrarouge lointain, à l'aide du spectromètre MIRI. Cette nouvelle observation a permis à l'équipe de chercheurs internationale, comprenant le Département d'Astrophysique de Saclay, de confirmer la présence de cette molécule dans l'atmosphère de WASP-39b et de contraindre son abondance. Cette étude récente démontre que la photochimie façonne l'atmosphère de WASP-39b sur une large plage de longueurs d'onde.

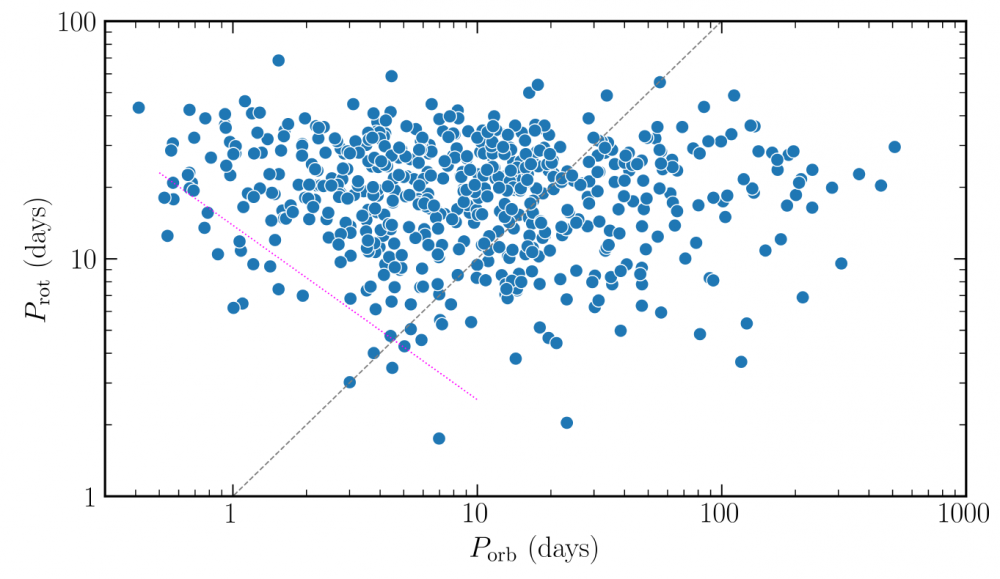

Pour dévoiler ce mystère, plusieurs équipes aux compétences diversifiées du Département d’Astrophysique ont dû se réunir, car l’architecture qui unie l’étoile à sa planète est très complexe. Il fallait fusionner une compréhension fine de la physique stellaire et planétaire, en explorant leurs interactions, et avoir une connaissance approfondie des observations du satellite Kepler (NASA) pour en être capable d’en déchiffrer les données.

L’étude démontre que la rareté observée semble découler non pas d'un biais observationnel, mais plutôt de causes physiques. Les effets de marée et le magnétisme suffisent à expliquer qualitativement et quantitativement la migration des planètes proches autour des étoiles à rotation rapide. De surcroît, cette migration semble être dépendante du type spectral (qui dépend fondamentalement de la masse) de l’étoile. Bien que ces résultats soient prometteurs, il est néanmoins nécessaire d’élargir la taille de l’échantillon pour mieux contraindre la pénurie et mieux comprendre les mécanismes en jeu. En particulier, cette étude souligne l’importance de considérer le type spectral des étoiles (leurs masses) si l’on veut correctement modéliser les interactions étoile-planète.

Ce travail fait l’objet d’une publication dans la revue Astronomy & Astrophysics.

La Royal Astronomical Society a annoncé aujourd'hui que leur prestigieux Group Achievement Award a été décerné à l'équipe internationale qui a développé l'instrument Mid InfraRed (MIRI) pour le télescope spatial James Webb (JWST). Ce prix récompense l'impressionnante réussite de l'équipe, qui a su mener à bien un projet international aussi long et complexe, ainsi que permettre des résultats scientifiques impressionnants émergeant de MIRI.

MIRI est le fruit d’une collaboration entre l’Europe et les Etats-Unis d’Amérique (figure 2). L’équipe qui a conçu et développé l’instrument MIRI du JWST, a été dirigé par Gillian Wright du Royal Observatory of Edimburgh (ROE) et de George Rieke de l’Université d’Arizona. MIRI, seul instrument du télescope spatial à travailler dans l’infrarouge moyen, entre 5 et 28 microns, est formé d’un spectrographe, MRS (MIRI medium-resolution spectrometer), et d’un imageur, MIRIm (figure 1). Sous l'égide du CNES, le département d'astrophysique du CEA-Irfu, fort d'une expertise étendue dans le domaine de l'infrarouge moyen depuis les années 1980, a assuré la maîtrise d’œuvre de MIRIm.

Samedi 22 juin à 9h, la fusée chinoise Long Marche 2C a décollé depuis la base de lancement de Xichang, dans la province du Sichuan en Chine, avec à son bord le satellite Franco-Chinois Svom (Space Variable Object Monitor). Quelques minutes après, Svom s’est positionné en orbite basse à une altitude de 650 km. Il est maintenant paré pour commencer sa phase de démarrage qui va durer plusieurs mois afin de démarrer l’exploitation scientifique dès le mois d’octobre.

communiqué de presse CEA/CNES/CNRS

La Royal Astronomical Society a annoncé aujourd'hui que leur prestigieux Group Achievement Award a été décerné à l'équipe internationale qui a développé l'instrument Mid InfraRed (MIRI) pour le télescope spatial James Webb (JWST). Ce prix récompense l'impressionnante réussite de l'équipe, qui a su mener à bien un projet international aussi long et complexe, ainsi que permettre des résultats scientifiques impressionnants émergeant de MIRI.

MIRI est le fruit d’une collaboration entre l’Europe et les Etats-Unis d’Amérique (figure 2). L’équipe qui a conçu et développé l’instrument MIRI du JWST, a été dirigé par Gillian Wright du Royal Observatory of Edimburgh (ROE) et de George Rieke de l’Université d’Arizona. MIRI, seul instrument du télescope spatial à travailler dans l’infrarouge moyen, entre 5 et 28 microns, est formé d’un spectrographe, MRS (MIRI medium-resolution spectrometer), et d’un imageur, MIRIm (figure 1). Sous l'égide du CNES, le département d'astrophysique du CEA-Irfu, fort d'une expertise étendue dans le domaine de l'infrarouge moyen depuis les années 1980, a assuré la maîtrise d’œuvre de MIRIm.